-

タグ

タグ

- アーキテクト

- アジャイル開発

- アプリ開発

- インシデントレスポンス

- イベントレポート

- カスタマーストーリー

- カルチャー

- 官民学・業界連携

- 企業市民活動

- クラウド

- クラウドインテグレーション

- クラブ活動

- コーポレート

- 広報・マーケティング

- 攻撃者グループ

- 子育て、生活

- サイバー救急センター

- サイバー救急センターレポート

- サイバー攻撃

- サイバー犯罪

- サイバー・グリッド・ジャパン

- サプライチェーンリスク

- システム開発

- 趣味

- 障がい者採用

- 初心者向け

- 白浜シンポジウム

- 情シス向け

- 情報モラル

- 情報漏えい対策

- 人材開発・教育

- 診断30周年

- スレットインテリジェンス

- すごうで

- セキュリティ

- セキュリティ診断

- セキュリティ診断レポート

- 脆弱性

- 脆弱性管理

- ゼロトラスト

- 対談

- ダイバーシティ

- テレワーク

- データベース

- デジタルアイデンティティ

- 働き方改革

- 標的型攻撃

- プラス・セキュリティ人材

- モバイルアプリ

- ライター紹介

- ラックセキュリティアカデミー

- ランサムウェア

- リモートデスクトップ

- 1on1

- AI

- ASM

- CIS Controls

- CODE BLUE

- CTF

- CYBER GRID JOURNAL

- CYBER GRID VIEW

- DevSecOps

- DX

- EC

- EDR

- FalconNest

- IoT

- IR

- JSOC

- JSOC INSIGHT

- LAC Security Insight

- NDR

- OWASP

- SASE

- Tech Crawling

- XDR

詐欺サイトの手口は年々巧妙化しており、クレジットカード情報の流出や金銭的な損失など様々な被害をもたらします。企業としても従業員や消費者への注意喚起が重要です。

本記事では、詐欺サイトの見分け方を解説します。詐欺サイトを簡単に見分けるチェック方法や、詐欺にあった場合の対処法も紹介しているため、ぜひご覧ください。

詐欺サイトとは?初心者向けに分かりやすく解説

詐欺サイトは、利用者から個人情報やクレジットカード情報、金銭を不正に取得することを目的として作成された偽のWebサイトです。実在する企業のWebサイトを模倣し、ログイン情報やクレジットカード情報などの個人情報を盗む目的の"フィッシングサイト"や、実在しない店舗や企業を装い、商品を販売しているように見せかけて代金をだまし取る"偽ショッピングサイト"などがあります。

詐欺サイトは正規の企業サイトのロゴやデザインを無断で使用し、本物と見分けがつかないほど精巧に作られているため、一般の利用者が詐欺と気づくことは困難です。

令和6年版消費者白書によると、2023年のインターネット通販に関する相談件数は約27万2,000件に上り、そのうち多くを占める「商品」に関するトラブルでは、商品が届かない未着問題や注文と異なる商品の送付、事業者との連絡不能といった典型的な被害が依然として高い割合を示しています。※1こうしたトラブルは、前年同様全体の4割前後にのぼるとみられており、根深い課題となっています。

トラブルの背景には詐欺サイトの存在があることが多く、消費者庁も積極的に注意を呼びかけています。特にオンラインショッピングが日常的になった現在、利用者は正規サイトかどうかを慎重に確認し、怪しいと感じた場合は個人情報の入力や購入を控えるなど、自己防衛の意識を持つことが重要です。また、詐欺サイトにアクセスしてしまった場合は焦らず適切な対処法をとることも大切です。

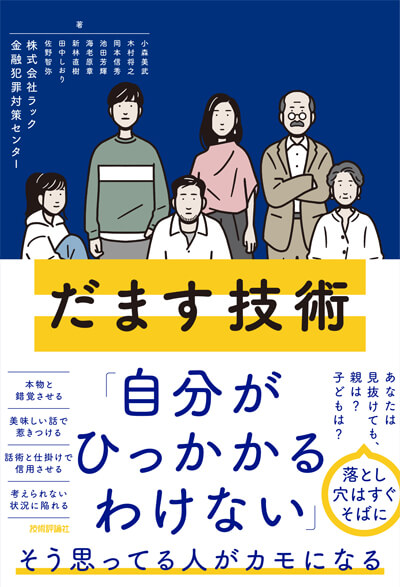

著者:株式会社ラック 金融犯罪対策センター、小森 美武、木村 将之、岡本 信秀、池田 芳輝、海老原 章、新林 直樹、田中 しおり、佐野 智弥

出版社:技術評論社

価格:1,540円(税込)

発売日:2025年3月7日

ISBN-10:4297147289

ISBN-13:978-4297147280

詐欺サイトで起こりうる被害の実態

詐欺サイトによる被害は年々深刻化しており、消費者が直面するトラブルは多岐にわたります。具体的な例として次の被害があります。

| 詐欺サイト被害の種類 | 主な内容 | 被害額の目安 |

|---|---|---|

| 商品未着 | 代金を支払ったが商品が届かない | 商品代金全額 |

| 偽物商品 | ブランド品などの偽物が届く | 商品代金全額+正規品との価格差 |

| 個人情報流出 | 氏名・住所・電話番号・銀行口座番号などが流出 | 金額換算困難 |

| クレジットカード不正利用 | カード番号や有効期限、セキュリティコードなどのクレジットカード情報を悪用される | 数千円〜数百万円 |

| アカウント乗っ取り | ID・パスワードが悪用されてログインされる。インターネットバンキング不正送金など | サービスにより異なる (インターネットバンキング不正送金の場合、数千円~数千万円) |

よくある被害が、商品代金を支払ったにもかかわらず商品が一切届かないケースです。詐欺業者は入金確認後に連絡を絶ち、消費者は金銭的損失を被ります。また、高級ブランド品を格安で販売するとうたいながら、実際には粗悪な偽物を送りつける手口も横行しています。

深刻なのは、決済時に入力したクレジットカード情報が不正利用される被害です。カード番号や有効期限、セキュリティコードなどの情報が悪用され、身に覚えのない高額請求が発生するケースが報告されています。銀行の口座番号や、ID・パスワードが悪用されてインターネットバンキング不正送金で高額の被害にあうケースも報告されています。

詐欺サイトが使う代表的な手口とは

詐欺サイトが使う代表的な手口や特徴として、次の内容が挙げられます。

- 極端な安売り

- 限定的な支払い方法

- URL付きのメール

少し前まで多く見られた不自然な日本語のサイトは減少し、最近では本物そっくりの偽のWebサイトが増えています。詐欺サイトの被害を避けるためにも、以下で紹介する特徴を覚えておくと良いでしょう。

極端な安売り

詐欺サイトが利用者をだますために用いる、典型的な手口が極端な安売りです。詐欺サイトでは異常に高い割引率を提示し、消費者の購買欲を強く刺激します。詐欺業者は最初から商品を発送する意図がなく、代金だけをだまし取ることが目的であるため、採算を度外視した価格設定をします。

ほかの多くのサイトで売り切れとなっている人気商品が、在庫豊富として大幅割引で販売されている場合は特に注意しなければなりません。正規の販売店では入手困難な限定品や話題の商品が、なぜか潤沢に用意されている不自然な状況は、明らかに疑わしいサインです。

消費者は、安すぎる価格には必ず理由があるという原則を念頭に置き、市場価格と大きくかけ離れた商品は購入前に十分な検証を行うことが重要です。

限定的な支払い方法

詐欺サイトが消費者を狙う際に用いる手口の1つが、支払い方法を意図的に限定することです。正規の通販サイトでは通常、消費者の利便性を考慮して複数の決済手段を用意しています。

一方で、詐欺サイトは特定の支払い方法のみに絞り込んでいる場合が多く見られます。特に危険なのは、カード情報を盗取する目的の、クレジットカード決済のみしか受け付けないサイトです。

また、銀行口座への前払いのみを要求するケースも危険です。入金後に業者と連絡が取れなくなるリスクが高まるためです。健全な通販事業者であれば、顧客のニーズに応じて多様な決済手段を提供するのが一般的なため、支払い選択肢の極端な制限は、詐欺サイトを見分ける重要な判断材料です。

URL付きのメール

詐欺サイトの被害から身を守るためには不審なサイトにアクセスしないことが重要です。不明な送信元からURL付きのメールが届いた場合、URLを開かないようにしてください。金融機関や大手運送会社からのなりすましメールに誘導されてURLのサイトに個人情報を入力した結果、金銭をだまし取られる被害が多発しています。

詐欺サイトを簡単に見分ける具体的なチェック方法

詐欺サイトを簡単に見分ける具体的なチェック方法として、サイトURLやドメイン、企業情報を確認する方法、価格設定や決済手段に注意する方法、詐欺情報提供サイトを活用する方法などがあります。

それぞれのチェック方法を詳しく解説します。

サイトURLやドメインを正しくチェックする

サイトURLやドメインを正しくチェックするには、次の方法があります。

- URLの構成要素の確認

- ドメイン名の確認

- ドメインの登録情報の確認

- ブラウザの警告に注意する

それぞれのチェック方法を詳しくみていきましょう。

URLの構成要素の確認

詐欺サイトを見分ける効果的な方法は、サイトのURLを詳細に確認することです。まず、アドレスバーに鍵マークが表示されているかがポイントです。鍵マークはサイトが安全な暗号化通信を行っていることを示すもので、正規のサイトであれば必ず表示されています。

同じく重要なのがURLの冒頭部分で、信頼できるサイトは「https」で始まっており、通信が暗号化されていることを意味します。

ただし、最近では、鍵マーク付きや「https」でも偽サイトであるケースが散見されているので、油断しないようにしましょう。また、URLの末尾のドメイン部分にも注意が必要です。「.tk」や「.ml」など、一般的でない国別ドメインや無料ドメインが使用されている場合は、詐欺サイトの可能性が高い傾向があります。

ドメイン名の確認

ドメインとは「.co.jp」や「.com」などで表される、サイトの住所にあたる部分です。詐欺業者は有名企業の公式サイトと見間違えるよう、巧妙にドメイン名を偽装します。

例えば、大文字の「I(アイ)」を小文字の「l(エル)」や数字の「1(イチ)」に、大文字の「O(オー)」を数字の「0(ゼロ)」に変更するなど、パッと見では気づきにくい変更を加えているため注意しましょう。具体例として、「amazoon.co.jp」のように余分な文字を追加したり、「arnaz0n.co.jp」のように「m」を「rn」、「O(オー)」を数字の「0(ゼロ)」に置き換えて元の文字に見せかけたり、「amazon-japan.com」のようにハイフンを不自然に挿入したりします。

ドメインの登録情報の確認

詐欺サイトを確実に見分けるためには、ドメインの登録情報を調査することが有効です。ドメインに関しては、電話帳のように各ドメインの詳細情報を記録したWhoisデータベースが存在します。

日本のドメイン「.jp」は、JPRSのWhois検索サービスを利用することで、そのドメインがいつ、だれによって登録されたかを確認可能です。正規の企業サイトであれば、登録者情報には企業名や正式な連絡先が記載されています。

一方、詐欺サイトは登録者情報が不明確だったり、登録日が極端に新しかったり、海外の不審な組織名が記載されていたりすることが多く見られます。

ブラウザの警告に注意する

ブラウザが発する警告メッセージは、詐欺サイトを見分ける重要な手がかりです。現代のブラウザには高度なセキュリティ機能が搭載されており、アクセス先のサイトがフィッシングサイトやマルウェアを配布する危険なサイトと判断された場合、自動的に警告画面を表示します。

しかし、ブラウザの警告システムを逆手に取った新たな詐欺手口も登場しています。偽のセキュリティ警告を表示し、「ウイルスに感染している」などと虚偽の情報で利用者を動揺させる手法です。

偽警告は意図的に画面を閉じにくく設計されており、焦った利用者が表示された電話番号に連絡してしまうことで、さらなる被害に発展するケースが報告されています。

企業情報(会社概要・住所・連絡先)を確認して信頼性を判断する

企業情報を確認するには、次の方法があります。

- 特定商取引法に基づく表記の確認

- 住所の実在確認

- 連絡手段が少ない

- 実際に連絡してみる

それぞれの方法を解説します。

特定商取引法に基づく表記の確認

日本国内で通信販売を行う事業者は、法律により事業者名、代表者名、住所、電話番号などの基本情報を明記することが義務付けられています。

特定商取引法には次の情報が記載されています。

- 事業者名(会社名または個人事業主名)

- 代表者名

- 所在地(住所)

- 連絡先(電話番号、メールアドレスなど)

- 商品代金以外の必要料金(送料、手数料など)

- 商品引渡し時期

- 返品・交換・キャンセルに関する方針

- ソフトウェアなどであれば、動作環境(必要があれば)

正規の通販サイトであれば、サイトの下部やフッタ部分に「特定商取引法に基づく表記」または「会社概要」などのリンクが設置されており、そこから詳細な事業者情報の確認が可能です。一方、詐欺サイトは表記がまったく存在しないか、あっても情報があいまいで不完全な場合が多く見られます。

住所の実在確認

多くの詐欺サイトは、特定商取引法に基づく表記として住所を掲載していますが、掲載されている住所が実際に存在するかどうかを調べることで、サイトの信頼性を判断できます。

住所が存在しない場合や、住所は実在するものの明らかに商業施設ではない住宅地や空き地が表示される場合は、詐欺サイトの可能性が高いため注意しましょう。

また、Google マップのストリートビューを使用して実際の建物を確認することも重要です。記載された住所に該当する建物が存在しない、または事業を行っているとは考えにくい建物である場合は注意が必要です。

連絡手段が少ない

正規の通販事業者であれば、顧客サービスの充実を図るため、電話番号やメールアドレス、問い合わせフォーム、場合によってはチャット機能など、複数の連絡手段を用意するのが一般的です。

しかし詐欺サイトは、メールアドレスのみしか記載されていない、または問い合わせフォームだけで電話番号が一切記載されていないケースなどが見られます。詐欺業者が身元の特定を避け、問題が発生した際に迅速に逃げられるよう意図的に連絡手段を制限しているためです。

サイトの問い合わせメールアドレスがフリーメールのアドレスになっている場合は、正規の通販事業者ではない可能性があります。連絡先が個人の携帯電話の場合も同様です。

実際に連絡してみる

詐欺サイトを確実に見分けるための最も直接的な方法が、記載されている連絡先に実際に連絡を取ってみることです。通常は、営業時間内に電話をかければ適切な担当者が応対し、商品やサービスの詳しい説明を受けられます。

一方、詐欺サイトの場合は電話番号が記載されていても実際にはつながらない、またはつながってもあいまいな対応しかしない場合が多く見られるでしょう。メールでの問い合わせも、返信がまったくない、または質問に対して的外れな回答が返ってくるケースが頻繁に発生します。

高額商品の購入を検討している場合は、事前に電話で商品の詳細や配送方法、返品条件などを確認することが大切です。

価格設定や決済手段が怪しくないか確認する

価格設定や決済手段を確認するための方法として、次の内容があります。

- ほかサイトとの価格比較

- 在庫状況の確認

- 決済プロセスの安全性

- 返金・返品ポリシーの確認

それぞれの確認方法を参考にしてみてください。

ほかサイトとの価格比較

詐欺サイトは利用者を引き寄せるため、市場価格から大幅にかけ離れた破格の安値を提示する傾向があります。購入前には必ず複数の信頼できるサイトで同じ商品の価格を調べ、平均的な相場を把握することが重要です。

もし1つのサイトだけがほかと比べて異常に安い価格を提示している場合は、詐欺の可能性を疑いましょう。特に人気商品や限定品がほかのサイトの半額以下で販売されている場合は、極めて危険な兆候です。

在庫状況の確認

発売から時間がたった限定品や、メーカーが生産終了を発表した商品が大量在庫として掲載されている場合は注意が必要です。また、サイズやカラーバリエーションが豊富にそろっているにもかかわらず、ほかのサイトではすべて完売している状況も不自然な兆候です。

詐欺業者は最初から商品を発送する意図がないため、在庫管理の必要がなく、架空の在庫情報を自由に掲載できます。購入を検討している商品は、複数の信頼できるサイトで在庫状況を比較し、1つのサイトだけが異常に潤沢な在庫をそろえている場合は、慎重に検討することが重要です。

決済プロセスの安全性

正規のサイトであれば、クレジットカード情報などの重要なデータを扱う決済ページは必ず暗号化された安全な通信で保護されています。決済画面でアドレスバーに鍵マークが表示され、URLが「https」で始まっていることを必ず確認しましょう。ただし、最近では、鍵マークが表示され「https」から始まっていても偽サイトであるケースも散見されるため油断しないようにしましょう。

また、信頼できるサイトでは複数の決済手段が用意されており、大手決済代行会社のシステムを利用することが一般的です。一方、詐欺サイトは怪しい決済システムを使用していたり、カード情報の入力画面がほかのページと明らかに異なるデザインになっていたりします。

返金・返品ポリシーの確認

詐欺サイトの場合、返品・返金ポリシーがまったく記載されていない、または記載されていても「一切返品不可」「返金は受け付けない」など消費者に不利な条件のみが書かれている場合が多く見られます。

また、ポリシーは存在するものの、内容があいまいで実際の手続き方法が不明確なケースもあります。特に注意すべきは、返品時の連絡先や手続き方法が明記されていない場合です。

信頼できる事業者であれば、返品に関する問い合わせ窓口や具体的な手順を分かりやすく説明しています。

ウイルス対策ソフトやSNSを活用して安全性を確認する

安全性を確認する方法として、次の内容が挙げられます。

- ウイルス対策ソフトの警告

- 口コミやレビューの確認

- SNSでの評判チェック

- 企業の公式情報

それぞれの情報元を参考にして、信頼できるサイトかどうかを判断すべきです。

ウイルス対策ソフトの警告

ウイルス(セキュリティ)対策ソフトの導入も効果的です。偽サイトの中にはマルウェアを仕込んでいるものもありますが、ウイルス対策ソフトはウイルスを確認すると警告画面を表示するものがあります。警告画面が表示された場合は偽サイトである可能性が高いため、アクセスしないでください。

口コミやレビューの確認

詐欺サイトの場合、口コミ自体が存在しないか、または意図的に作成された偽のレビューしか見つからない傾向があります。極端に高評価のレビューばかりが並んでいる、または文章が定型的で不自然な場合も気をつけなければなりません。

効果的な確認方法として、サイト名や運営会社名でGoogle検索を行い、「詐欺」「トラブル」といったキーワードと組み合わせて検索することがポイントです。また、消費者レビューサイトなどで実際の利用者の声を探すことで、サイトの実態を把握できます。

SNSでの評判チェック

XやInstagram、FacebookなどのSNSは、実際にサイトを利用した消費者がリアルタイムで体験を共有しており、詐欺被害に関する警告情報も迅速に拡散されます。

「○○サイト 詐欺」「○○ 届かない」といったキーワードで検索すると、実際の被害者による生の声を確認できることもあるでしょう。また、消費者同士で情報交換を行うハッシュタグも存在し、最新の詐欺手口を学べます。

ただし、詐欺業者が偽のアカウントを作成して良い評判を演出している場合もあるため、投稿者のプロフィールや過去の投稿履歴も併せて確認することが重要です。

企業の公式情報

多くの詐欺サイトは有名ブランドや大手企業の名前を無断で使用し、正規の販売代理店であるかのように装っています。偽装を見破るには、メーカーや正規輸入元の公式サイトで認定販売店リストを確認することが効果的です。

正規のメーカーであれば、公式サイト内に「正規販売店一覧」や「認定ディーラー」などのページを設けており、信頼できる販売パートナーの情報を公開しています。疑わしいサイトがリストに記載されていない場合は、非正規業者である可能性が高まります。

詐欺サイトに遭遇・被害にあった場合の具体的な対処法

詐欺サイトに遭遇・被害にあった場合の対処法として、詐欺だと気づいた段階、個人情報を入力してしまった段階、商品を購入してしまった段階とそれぞれのケースでとるべき対処法を紹介します。

実際に詐欺にあった場合に被害を拡大させないためにも、紹介する対処法を参考にしてみてください。

詐欺サイトに気づいた段階での対応

詐欺サイトに遭遇した際の初期対応として、まず重要なのは冷静に状況を把握し、適切な機関への通報を行うことです。詐欺サイトによる被害は明確な犯罪行為であるため、発見次第速やかに最寄りの警察署またはサイバー犯罪相談窓口に通報する必要があります。

通報を行う際は、偽サイトのURL、サイト画面のスクリーンショット、業者とのメールやチャットでのやり取り記録、商品注文時の確認画面など、可能な限り多くの情報を収集し保存しておきましょう。

同様の被害を防ぐため、家族や友人にも注意喚起を行い、SNSなどで情報共有することで、ほかの消費者を守ることにもつながります。

個人情報を入力してしまった場合の対応

詐欺サイトに個人情報を入力してしまった場合、適切な対応で被害の拡大を防ぐ必要があります。まず最優先で行うべきは、関連するWebサービスの正規サイトから安全にログインし、パスワードやセキュリティ情報を即座に変更することです。

特に、詐欺サイトで入力したものと同じパスワードをほかのサービスでも使用している場合は、すべてのアカウントで異なるパスワードに更新しなければなりません。

すでにアカウントが不正アクセスされ、正常にログインできない状況も考えられます。ログインできない場合の対処法は各Webサービスによって異なるため、該当するサービスの公式窓口に直ちに連絡し、状況を詳しく説明して指示を仰ぎましょう。

商品を注文し、支払いを済ませてしまった場合の対応

詐欺サイトで商品注文と支払いを完了してしまった場合、金銭的被害を最小限に抑えるための緊急対応が必要です。クレジットカード情報を入力した場合は、何よりも先にカード会社への連絡を最優先で行いましょう。

銀行口座情報を入力してしまった場合も、同様に迅速な対応が求められます。取引銀行に直ちに連絡し、詐欺被害の可能性を説明した上で、口座の利用停止を依頼することが重要です。

被害の規模が大きい場合や、どのような対処を行えば良いか判断に迷う場合は、サイバーセキュリティの専門家や消費生活センターに相談することも有効です。

さいごに

本記事では、詐欺サイトの見分け方を解説しました。詐欺サイトを簡単に見分けるためには、サイトURLやドメイン、企業情報の確認、価格設定や決済手段の確認、詐欺情報提供サイトの活用などに気をつけなければなりません。

ラックでは、安心・安全な金融サービス環境の実現を目指して、金融犯罪対策センターを設立しています。デジタル金融犯罪の被害にお悩みの金融サービス・決済サービス事業者に対して、対抗するための様々なサポートを提供することを通じ、利用者が安心して利用できるサービス環境の実現を支援しています。

ホワイトペーパー

「金融犯罪の実態と、AIを活用した対策の可能性」

のダウンロードはこちらから

参考情報

タグ

- アーキテクト

- アジャイル開発

- アプリ開発

- インシデントレスポンス

- イベントレポート

- カスタマーストーリー

- カルチャー

- 官民学・業界連携

- 企業市民活動

- クラウド

- クラウドインテグレーション

- クラブ活動

- コーポレート

- 広報・マーケティング

- 攻撃者グループ

- もっと見る +

- 子育て、生活

- サイバー救急センター

- サイバー救急センターレポート

- サイバー攻撃

- サイバー犯罪

- サイバー・グリッド・ジャパン

- サプライチェーンリスク

- システム開発

- 趣味

- 障がい者採用

- 初心者向け

- 白浜シンポジウム

- 情シス向け

- 情報モラル

- 情報漏えい対策

- 人材開発・教育

- 診断30周年

- スレットインテリジェンス

- すごうで

- セキュリティ

- セキュリティ診断

- セキュリティ診断レポート

- 脆弱性

- 脆弱性管理

- ゼロトラスト

- 対談

- ダイバーシティ

- テレワーク

- データベース

- デジタルアイデンティティ

- 働き方改革

- 標的型攻撃

- プラス・セキュリティ人材

- モバイルアプリ

- ライター紹介

- ラックセキュリティアカデミー

- ランサムウェア

- リモートデスクトップ

- 1on1

- AI

- ASM

- CIS Controls

- CODE BLUE

- CTF

- CYBER GRID JOURNAL

- CYBER GRID VIEW

- DevSecOps

- DX

- EC

- EDR

- FalconNest

- IoT

- IR

- JSOC

- JSOC INSIGHT

- LAC Security Insight

- NDR

- OWASP

- SASE

- Tech Crawling

- XDR