-

タグ

タグ

- アーキテクト

- アジャイル開発

- アプリ開発

- インシデントレスポンス

- イベントレポート

- カスタマーストーリー

- カルチャー

- 官民学・業界連携

- 企業市民活動

- クラウド

- クラウドインテグレーション

- クラブ活動

- コーポレート

- 広報・マーケティング

- 攻撃者グループ

- 子育て、生活

- サイバー救急センター

- サイバー救急センターレポート

- サイバー攻撃

- サイバー犯罪

- サイバー・グリッド・ジャパン

- サプライチェーンリスク

- システム開発

- 趣味

- 障がい者採用

- 初心者向け

- 白浜シンポジウム

- 情シス向け

- 情報モラル

- 情報漏えい対策

- 人材開発・教育

- 診断30周年

- スレットインテリジェンス

- すごうで

- セキュリティ

- セキュリティ診断

- セキュリティ診断レポート

- 脆弱性

- 脆弱性管理

- ゼロトラスト

- 対談

- ダイバーシティ

- テレワーク

- データベース

- デジタルアイデンティティ

- 働き方改革

- 標的型攻撃

- プラス・セキュリティ人材

- モバイルアプリ

- ライター紹介

- ラックセキュリティアカデミー

- ランサムウェア

- リモートデスクトップ

- 1on1

- AI

- ASM

- CIS Controls

- CODE BLUE

- CTF

- CYBER GRID JOURNAL

- CYBER GRID VIEW

- DevSecOps

- DX

- EC

- EDR

- FalconNest

- IoT

- IR

- JSOC

- JSOC INSIGHT

- LAC Security Insight

- NDR

- OWASP

- SASE

- Tech Crawling

- XDR

働き方改革や、2020年に入って以降の新型コロナウイルス感染症対策などで、テレワーク(在宅勤務)が急速に広がりました。テレワークのためのICT環境や制度を整える企業も増え、セキュリティにも関心が高まっています。

しかし、その中でも忘れられがちなリスクがあります。

それはパソコンなどの端末の画面を直接盗み見される「のぞき見リスク」です。

在宅勤務におけるのぞき見対策は難しい?

総務省が公表しているテレワークセキュリティガイドラインでも、テレワークのセキュリティ対策に関するポイントがまとめられています。のぞき見リスクに対しては、「重要情報の盗聴に対する対策」のなかで「画面ののぞき見防止に努める」ことが推奨されています。この中では、「プライバシーフィルターを使用する」ことや「周囲に不審な人物がいないか確認する」といったアナログな方法が記載されているだけです。

プライバシーフィルターは、真後ろからののぞき見には有効ではありません。そして、画面に向かって集中して作業をしている人に対して「不審な人物がいないか確認をすること」を求めるのは無理があるのではないでしょうか?

在宅勤務では、仕事を行う環境は自分のプライベート空間となり、近くに居るのも信頼できる家族だけになります。安心感から業務の途中でもトイレに立ったり食事をしたり、パソコンの画面をそのままにして離席することもあるでしょう。しかし、たとえ信頼できる家族であっても、機密情報を見られることは避けなくてはなりません。

新商品の計画や発表、決算報告、M&Aなどの機密度の高い情報は、たとえ家族であっても見られてはいけないものです。もし社外秘情報が、在宅勤務の社員の環境から外部へ漏えいしてしまうと、会社に損害を与えるだけでなく、その事件の渦中に家族を巻き込んでしまうことにもなりかねません。

オフィスにもあるのぞき見の脅威

テレワークや在宅勤務に限らず、オフィス内でものぞき見による機密情報の漏えいは発生します。

- 報道発表情報

- 事業計画書

- 新商材企画書

- 企業合併・買収情報

- 特定個人情報(マイナンバー)

株価に影響をあたえる可能性のある重要事実情報や、企業の事業活動の根幹である事業計画の中には、公開できないものも多数あります。新製品開発や独自の技術に関する情報、取引先との契約や仕入れ、仕切価格など競合に知られてはならない情報。顧客の個人情報やマイナンバーの情報など、保護しなくてはならない情報は多岐にわたります。

これらの情報に業務上でアクセスできる権限は厳密に管理されています。また、オフィス内でも、権限の無い社員の目に触れないようにしたり、意図的なのぞき見ができないようにするためにパーティションの設置や入室者を制限できる執務室を用意するなどの配慮がされていると思います。

のぞき見リスクに対応するテクノロジーはあるのか?

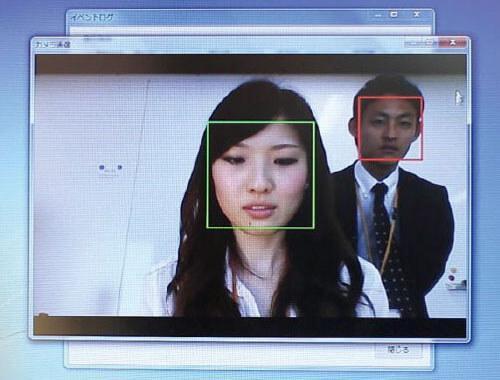

のぞき見リスクに対して、物理的に人の行動を制限する以外の方法はないのでしょうか?人の行動を規制するルールや利用者の意識向上、そしてプライバシーフィルターの利用程度ではいつ誰がのぞき見したかを捉えることも困難です。しかし、このような状況に変革をもたらすユニークなソリューションも現れています。パソコンに装備されているカメラ機能と、顔認証AI技術を活用し、画面ののぞき見を検知する製品、「顔認証のぞき見ブロッカー」です。

※ ラックでは「顔認証のぞき見ブロッカー」の提供を現在終了しています。

「顔認証のぞき見ブロッカー」は画面に表示された情報ののぞき見行為を検知し、のぞき見をした人の写真と、のぞき見られた画面を同時に証拠として記録することができます。また、パソコン利用者の背後に、登録されていない人の顔を検知した場合はパソコンをロックするなど、利用者自身が周囲の人の動きに気を配っていなくても、画面ののぞき見を自動的に防いでくれます。

このソリューションは、企業の特定個人情報(マイナンバー)の取り扱いを安全にするために開発されました。「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」で定める「間仕切り等の設置、座席配置の工夫、のぞき込みを防止する措置等」への対応は、オフィススペースが小さく、隔離された安全な区域を設けることができない企業にとって困難です。このようなオフィス環境の問題があっても、パソコン搭載のカメラを使うことで、効果的な対策を行うユニークな製品です。

テレワーク、在宅勤務と業務を行う環境が多様化している現在、機密情報を映し出した画面が他人から見られてしまうリスクは拡大する一方です。これまで、有効な対策ソリューションがなかったため、見て見ぬふりをしてきたのぞき見のリスク。いま一度、その対策について考える時がきているのではないでしょうか?

次回は、顔認証のぞき見ブロッカーの機能や利用ケースについてご紹介します。

情報漏えいにつながるのぞき見リスク

タグ

- アーキテクト

- アジャイル開発

- アプリ開発

- インシデントレスポンス

- イベントレポート

- カスタマーストーリー

- カルチャー

- 官民学・業界連携

- 企業市民活動

- クラウド

- クラウドインテグレーション

- クラブ活動

- コーポレート

- 広報・マーケティング

- 攻撃者グループ

- もっと見る +

- 子育て、生活

- サイバー救急センター

- サイバー救急センターレポート

- サイバー攻撃

- サイバー犯罪

- サイバー・グリッド・ジャパン

- サプライチェーンリスク

- システム開発

- 趣味

- 障がい者採用

- 初心者向け

- 白浜シンポジウム

- 情シス向け

- 情報モラル

- 情報漏えい対策

- 人材開発・教育

- 診断30周年

- スレットインテリジェンス

- すごうで

- セキュリティ

- セキュリティ診断

- セキュリティ診断レポート

- 脆弱性

- 脆弱性管理

- ゼロトラスト

- 対談

- ダイバーシティ

- テレワーク

- データベース

- デジタルアイデンティティ

- 働き方改革

- 標的型攻撃

- プラス・セキュリティ人材

- モバイルアプリ

- ライター紹介

- ラックセキュリティアカデミー

- ランサムウェア

- リモートデスクトップ

- 1on1

- AI

- ASM

- CIS Controls

- CODE BLUE

- CTF

- CYBER GRID JOURNAL

- CYBER GRID VIEW

- DevSecOps

- DX

- EC

- EDR

- FalconNest

- IoT

- IR

- JSOC

- JSOC INSIGHT

- LAC Security Insight

- NDR

- OWASP

- SASE

- Tech Crawling

- XDR