-

タグ

タグ

- アーキテクト

- アジャイル開発

- アプリ開発

- インシデントレスポンス

- イベントレポート

- カスタマーストーリー

- カルチャー

- 官民学・業界連携

- 企業市民活動

- クラウド

- クラウドインテグレーション

- クラブ活動

- コーポレート

- 広報・マーケティング

- 攻撃者グループ

- 子育て、生活

- サイバー救急センター

- サイバー救急センターレポート

- サイバー攻撃

- サイバー犯罪

- サイバー・グリッド・ジャパン

- サプライチェーンリスク

- システム開発

- 趣味

- 障がい者採用

- 初心者向け

- 白浜シンポジウム

- 情シス向け

- 情報モラル

- 情報漏えい対策

- 人材開発・教育

- 診断30周年

- スレットインテリジェンス

- すごうで

- セキュリティ

- セキュリティ診断

- セキュリティ診断レポート

- 脆弱性

- 脆弱性管理

- ゼロトラスト

- 対談

- ダイバーシティ

- テレワーク

- データベース

- デジタルアイデンティティ

- 働き方改革

- 標的型攻撃

- プラス・セキュリティ人材

- モバイルアプリ

- ライター紹介

- ラックセキュリティアカデミー

- ランサムウェア

- リモートデスクトップ

- 1on1

- AI

- ASM

- CIS Controls

- CODE BLUE

- CTF

- CYBER GRID JOURNAL

- CYBER GRID VIEW

- DevSecOps

- DX

- EC

- EDR

- FalconNest

- IoT

- IR

- JSOC

- JSOC INSIGHT

- LAC Security Insight

- NDR

- OWASP

- SASE

- Tech Crawling

- XDR

ラックで事業統括部長を務める東です。

このたび、故郷である山口県光市に仕事で関わる機会がありました。舞台となったのは、同市の大和中学校です。過疎化が進む地域において、子どもたちがデジタル社会と向き合いながら健全に成長していくための支援を行うことが目的でした。

光市で、私は瀬戸内の美しい海を眺めながら、無邪気に駆け回った幼少時代を過ごしました。今回の取り組みにより、仕事という枠を越え、自身のルーツに立ち返り、地元の未来に貢献したいという思いを強く感じました。

「リテらっこ」が生まれるまで、サイバー・グリッド・ジャパンの挑戦

ラックには、情報セキュリティ企業としての枠を超え、未来を見据えた研究活動を行うサイバー・グリッド・ジャパンという研究所があります。この研究所は、単に技術を追求する場にとどまらず、社会課題の解決に向けたアプローチを模索する場でもあります。

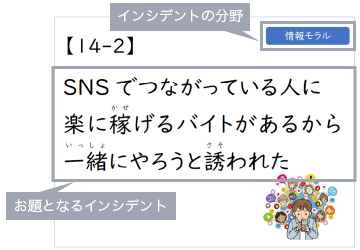

特に、サイバー・グリッド・ジャパンが2024年12月に開発した、情報リテラシーを遊びながら学べるカードゲーム「リテらっこ」がいま全国的な注目を集めています。このゲームは、子どもたちが楽しみながら、情報リテラシーを学べるように設計されています。情報の真偽を見極める力、SNSとの健全な付き合い方、ネットでのコミュニケーションのルールなど、現代の若者にとって欠かせないスキルを遊びながら身につけられるのです。

リテらっこの開発背景には『たしかなテクノロジーで「信じられる社会」を築く。』というラックのパーパスが関わっています。社会がデジタル化し、複雑化する中で、人々が安心して技術を活用できる環境を整えることが、私たちの使命です。その具体的な取り組みの1つとして、この教育コンテンツの開発を位置づけています。

地元での体験授業で得た手応え

今回、大和中学校で実施したリテらっこの体験授業は、私自身にとって特別な意味を持つものでした。幼なじみである大和中学校の西本先生との対話がきっかけとなり、若年層への情報リテラシー教育の必要性を痛感しました。

授業の中で、子どもたちはカードを引きながら、いきいきと議論を交わしていました。自分たちの考えを伝え合いながら、ゲームを進めることで、情報の扱い方や責任感を無理なく学んでいく姿に、私は深く感銘を受けました。リテらっこは単なるゲームにとどまらず、子どもたちの未来に必要な力を育むツールとして、確かな手応えを感じさせてくれたのです。

求められる情報リテラシー教育

今回の取り組みは、自分自身の原点回帰であると同時に、ラックにとっての新たな一歩でもあります。前述の私たちのパーパスは、技術を提供するだけではなく、社会の課題解決に向けた具体的な行動を伴うものです。リテらっこは、それが1つのカタチとなったものだと言えます。

体験授業の様子が、テレビ局や新聞社など多数のメディアにも取り上げられました。ある全国紙の山口版は「情報の見極め ゲームで学ぶ」といった見出しで、インターネット情報の真偽を見分ける情報リテラシー教育の重要性を、体験授業の写真を紹介しながら解説しています。さらに、光市の市議会議員の1人がこの取り組みを参照し、情報リテラシー普及のために「他校でも実施してほしい」と地元メディアに語っています。

地元の子どもたちが情報リテラシーを学び、未来に向かって安心して歩みを進められるように支援する。私はその活動を通じて、社会課題の解決が自分の大切な役割であると自身の内面を揺り動かされることになり、働くことの意味を再定義することにつながりました。

ラックには、ダイバーシティ活動をはじめとした、多様性を尊重する文化があります。この文化は、自分自身の価値を最大限発揮し、より良い社会を築くための基盤となっています。

とりわけ、サイバー犯罪が増加する中で、リテらっこを通じた情報リテラシー教育は、社会的にとても重要な意義を持つ活動です。それをふるさと光市で実現できたことは、自分自身にとって特別な経験でした。今後も社会課題の解決に向けて、行動を続けていきます。

タグ

- アーキテクト

- アジャイル開発

- アプリ開発

- インシデントレスポンス

- イベントレポート

- カスタマーストーリー

- カルチャー

- 官民学・業界連携

- 企業市民活動

- クラウド

- クラウドインテグレーション

- クラブ活動

- コーポレート

- 広報・マーケティング

- 攻撃者グループ

- もっと見る +

- 子育て、生活

- サイバー救急センター

- サイバー救急センターレポート

- サイバー攻撃

- サイバー犯罪

- サイバー・グリッド・ジャパン

- サプライチェーンリスク

- システム開発

- 趣味

- 障がい者採用

- 初心者向け

- 白浜シンポジウム

- 情シス向け

- 情報モラル

- 情報漏えい対策

- 人材開発・教育

- 診断30周年

- スレットインテリジェンス

- すごうで

- セキュリティ

- セキュリティ診断

- セキュリティ診断レポート

- 脆弱性

- 脆弱性管理

- ゼロトラスト

- 対談

- ダイバーシティ

- テレワーク

- データベース

- デジタルアイデンティティ

- 働き方改革

- 標的型攻撃

- プラス・セキュリティ人材

- モバイルアプリ

- ライター紹介

- ラックセキュリティアカデミー

- ランサムウェア

- リモートデスクトップ

- 1on1

- AI

- ASM

- CIS Controls

- CODE BLUE

- CTF

- CYBER GRID JOURNAL

- CYBER GRID VIEW

- DevSecOps

- DX

- EC

- EDR

- FalconNest

- IoT

- IR

- JSOC

- JSOC INSIGHT

- LAC Security Insight

- NDR

- OWASP

- SASE

- Tech Crawling

- XDR