-

タグ

タグ

- アーキテクト

- アジャイル開発

- アプリ開発

- インシデントレスポンス

- イベントレポート

- カスタマーストーリー

- カルチャー

- 官民学・業界連携

- 企業市民活動

- クラウド

- クラウドインテグレーション

- クラブ活動

- コーポレート

- 広報・マーケティング

- 攻撃者グループ

- 子育て、生活

- サイバー救急センター

- サイバー救急センターレポート

- サイバー攻撃

- サイバー犯罪

- サイバー・グリッド・ジャパン

- サプライチェーンリスク

- システム開発

- 趣味

- 障がい者採用

- 初心者向け

- 白浜シンポジウム

- 情シス向け

- 情報モラル

- 情報漏えい対策

- 人材開発・教育

- 診断30周年

- スレットインテリジェンス

- すごうで

- セキュリティ

- セキュリティ診断

- セキュリティ診断レポート

- 脆弱性

- 脆弱性管理

- ゼロトラスト

- 対談

- ダイバーシティ

- テレワーク

- データベース

- デジタルアイデンティティ

- 働き方改革

- 標的型攻撃

- プラス・セキュリティ人材

- モバイルアプリ

- ライター紹介

- ラックセキュリティアカデミー

- ランサムウェア

- リモートデスクトップ

- 1on1

- AI

- ASM

- CIS Controls

- CODE BLUE

- CTF

- CYBER GRID JOURNAL

- CYBER GRID VIEW

- DevSecOps

- DX

- EC

- EDR

- FalconNest

- IoT

- IR

- JSOC

- JSOC INSIGHT

- LAC Security Insight

- NDR

- OWASP

- SASE

- Tech Crawling

- XDR

最近、「警察です」と名乗る人物からの電話による特殊詐欺が巧妙さを増し、報道などでも頻繁に取り上げられるようになっています。「自分には関係ない」と思っていても、個人情報を巧みに使われ、気づかぬうちに心理的に追い詰められるケースが後を絶ちません。

本記事では、筆者自身が実際に受けた詐欺電話のやり取りをもとに、手口と心理の揺さぶり方や、この経験から得た教訓を紹介します。詐欺は特別な状況下で起こるのではなく、誰にでも起こりうる日常の隙を突いてきます。ぜひ最後までお読みいただき、ご自身や大切な人を守る手がかりにしていただければと思います。

筆者が体験した特殊詐欺

警察を名乗る海外からの電話で、マネーロンダリング(資金洗浄)の容疑をかけられた筆者の実体験を通じて、個人情報を悪用した特殊詐欺の手口と、冷静な対応の重要性をお伝えします。後半では、有識者からの注意点や対処のヒントもあわせて紹介しています。

警察を名乗る電話が、不意にかかってきた

ある日、家族の介護に関する連絡を待っていた私は、スマートフォンの着信を受けました。普段であれば着信番号を確認するのですが、そのときは気が急いていたせいか、無意識のうちに通話ボタンを押していました。電話口からは、落ち着いた口調で「静岡県警の者ですが、こちらは山田太郎(仮名)さんのお電話で間違いありませんか」と確認され、私は「はい」と答えてしまいました。

自然な会話ではありましたが、通話画面に目をやると電話番号は「+1」で始まっており、明らかに海外からの着信でした。警察が海外から電話をかけてくることは考えにくいにもかかわらず、「警察」という言葉のインパクトに思考が追いつかなくて、私は電話を切るという判断ができませんでした。

その後、「大阪府警と連携した捜査の中で、あなたの銀行口座がマネーロンダリングに使われていた」と告げられます。驚いたことに相手が提示した口座番号は、実際に私が使用しているものと一致していました。まさか自分がこんな状況に置かれるとは思いもよらず、背筋が冷たくなる感覚がありました。警察から疑われているという状況に加え、相手が持っている情報が正確だったこともあり、焦りを感じ始めました。

さらに、「あなたの住所は〇〇ですね」と確認されましたが、その住所には住んだことがありませんでした。「違います」と答えると、相手は無言のまま通話を切りました。

動揺しつつも警察へ確認

不審な点はいくつもありましたが、本当に警察に関与している可能性を捨てきれなかった私は、すぐに静岡県警の公式Webサイトを確認し、記載されている正規の電話番号に自分で連絡を取りました。担当の方に事情を説明すると、すぐに「それは詐欺の手口です」と明言されました。警察によれば、近年非常に多く報告されているタイプの詐欺であり、実在する警察署の名前や、実際に存在する人物の氏名を使って信頼させようとするケースが急増しているとのことでした。

また、今回のように部分的に正確な個人情報を提示されるケースでは、犯人側が事前に何らかの方法で情報を入手している可能性が高く、それを武器に相手を心理的に追い詰めるのが常套手段だと説明を受けました。「大阪府警との連携」「マネーロンダリングへの関与」など、重大性を感じさせるワードをあえて使うことで、受け手の冷静さを奪い、判断を鈍らせる狙いがあることもわかってきました。冷静に振り返れば不自然な点ばかりですが、その場では思考の隙を突かれ、疑う余裕すらなくなる点が巧妙としか言いようがありません。

ますます巧妙化する詐欺の手口

警察によれば、こうした詐欺では実際に警察署へ来るよう促すか、来署が困難な場合はLINEやビデオ通話などを利用して対応すると案内される場合もあるそうです。その際には、画面越しに警察官の制服を着た人物が登場し、あたかも本物の警察官と対話しているかのような演出がされることもあるといいます。

さらに、被疑者の潔白を証明するには資産を確認する必要があるとし、資産状況の確認や現金の送付、自宅前への現金の設置を求めるケースも確認されています。お札の番号を調べることでマネーロンダリングに使われていないことが分かると説明されますが、それ自体に根拠はありません。

加えて、相手が使用していた番号が海外番号だったことからもわかるように、スプーフィングという技術が用いられていることが考えられます。これは発信者番号を偽装するもので、見た目には正規の警察署の電話番号と同じように表示されるため、番号だけを信じてはいけないということがわかりました。今回のケースでは、+1がついていたため、海外からの発信とわかりやすかったのですが、画面上には+1が付かずに正規の電話番号から電話がかかってきているように見えるケースもあるようです。

JC3からのアドバイス

ラックとJC3(一般財団法人 日本サイバー犯罪対策センター)は、共にサイバー犯罪への対抗という目的のもとに、情報の収集・分析・共有を通じて連携しています。以下で、今回の筆者の体験に対するアドバイスをご紹介します。

若い世代の被害が拡大、不審な着信は代表番号にかけ直すことで予防

警察庁が発表した「令和7年上半期における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について※」の発表によると、警察官等をかたり捜査(優先調査)名目で現金等をだまし取る手口による被害の認知件数は4,737件、被害額は389.3億円で、総認知件数に占める割合は35.9%と顕著です。この手口は令和6年後半頃から被害が増加し、上半期の総認知件数及び総被害額が著しく増加した主たる要因と警察庁は分析しています。また、この詐欺の認知件数は30代が最多、次いで20代となっており若い世代に被害が拡大しています。

手口として当初の接触ツールのほとんどが電話とされており、そのうち携帯電話に掛かってきたものは約7割です。そして連絡手段がSNSに移り、警察手帳や逮捕状の画像を提示され、信用させた後に現在の口座の現金を振り込むよう要求します。主な被害金等交付形態別ではインターネットバンキング利用の被害がこの手口の全体の45.3%を占めており、銀行口座を問うことは典型的なものと見受けられます。

今回の電話は「+1」から始まる国際電話とのことですが、国際電話番号を利用した特殊詐欺は2023年7月から増加しています。利用状況によりますが国際電話の発信、着信をできないようにする措置が効果的です。ただし、携帯電話に表示される発信の電話番号は偽装することが可能です。そのため、所属する警察署などの代表電話番号にかけ直し、本人を呼び出すことで被害を未然に防ぐことができるでしょう。

※ 令和7年上半期における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値)

今回の経験から得られた教訓

今回の一件を通じて私が痛感したのは、人はどれだけ気をつけていても、予想外のタイミングや状況によって簡単に判断力を失ってしまうということです。自分だけは大丈夫という油断が、最も危険であると身をもって知りました。

特に、警察と名乗られた場合でも、まずは通話を一度切る勇気を持つことが、被害を防ぐための最初のステップになります。そのうえで、自分で公式な連絡先を調べ、正規のルートを通じて確認することが不可欠です。警察も同様の方針を取っており、「本物の警察であっても、いったん通話を切って確認してください」と公式に呼びかけています。警察と名乗られても即座に信じるのではなく、まずは一呼吸置くことの重要性を改めて認識しました。

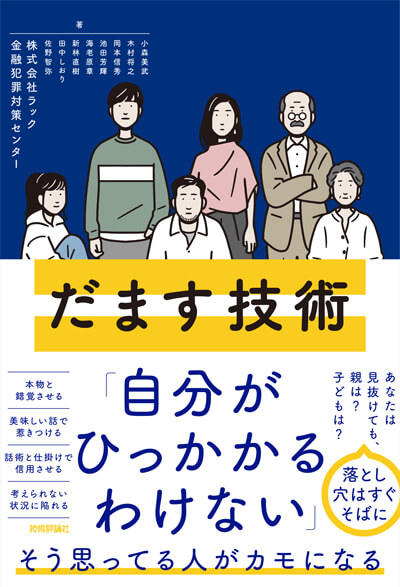

また、詐欺とは単なる違法行為ではなく、人の認知や判断の隙間を突く構造的な行為で、情報操作や心理誘導といった巧妙な「だます技術」が存在します。ラックのメンバーが執筆した書籍『だます技術』では、詐欺やなりすましの手口を、心理学や情報リテラシーの観点から掘り下げており、だます構造そのものを読み解く内容になっています。私自身、今回の電話を受けた直後、この書籍にある「第4章 考えられない状況に陥れる」を読み返し、自分がなぜ冷静さを失いかけたかを整理し、客観的に振り返ることができました。

著者:株式会社ラック 金融犯罪対策センター、小森 美武、木村 将之、岡本 信秀、池田 芳輝、海老原 章、新林 直樹、田中 しおり、佐野 智弥

出版社:技術評論社

価格:1,540円(税込)

発売日:2025年3月7日

ISBN-10:4297147289

ISBN-13:978-4297147280

詐欺の手口はますます巧妙化しており、誰もが狙われる可能性があります。だからこそ冷静に受け止め、正しく対応することが自分を守るための第一歩です。今回の体験を通じて得た教訓が、皆さんの安心・安全な暮らしを守るために少しでも役立てば幸いです。

タグ

- アーキテクト

- アジャイル開発

- アプリ開発

- インシデントレスポンス

- イベントレポート

- カスタマーストーリー

- カルチャー

- 官民学・業界連携

- 企業市民活動

- クラウド

- クラウドインテグレーション

- クラブ活動

- コーポレート

- 広報・マーケティング

- 攻撃者グループ

- もっと見る +

- 子育て、生活

- サイバー救急センター

- サイバー救急センターレポート

- サイバー攻撃

- サイバー犯罪

- サイバー・グリッド・ジャパン

- サプライチェーンリスク

- システム開発

- 趣味

- 障がい者採用

- 初心者向け

- 白浜シンポジウム

- 情シス向け

- 情報モラル

- 情報漏えい対策

- 人材開発・教育

- 診断30周年

- スレットインテリジェンス

- すごうで

- セキュリティ

- セキュリティ診断

- セキュリティ診断レポート

- 脆弱性

- 脆弱性管理

- ゼロトラスト

- 対談

- ダイバーシティ

- テレワーク

- データベース

- デジタルアイデンティティ

- 働き方改革

- 標的型攻撃

- プラス・セキュリティ人材

- モバイルアプリ

- ライター紹介

- ラックセキュリティアカデミー

- ランサムウェア

- リモートデスクトップ

- 1on1

- AI

- ASM

- CIS Controls

- CODE BLUE

- CTF

- CYBER GRID JOURNAL

- CYBER GRID VIEW

- DevSecOps

- DX

- EC

- EDR

- FalconNest

- IoT

- IR

- JSOC

- JSOC INSIGHT

- LAC Security Insight

- NDR

- OWASP

- SASE

- Tech Crawling

- XDR