-

タグ

タグ

- アーキテクト

- アジャイル開発

- アプリ開発

- インシデントレスポンス

- イベントレポート

- カスタマーストーリー

- カルチャー

- 官民学・業界連携

- 企業市民活動

- クラウド

- クラウドインテグレーション

- クラブ活動

- コーポレート

- 広報・マーケティング

- 攻撃者グループ

- 子育て、生活

- サイバー救急センター

- サイバー救急センターレポート

- サイバー攻撃

- サイバー犯罪

- サイバー・グリッド・ジャパン

- サプライチェーンリスク

- システム開発

- 趣味

- 障がい者採用

- 初心者向け

- 白浜シンポジウム

- 情シス向け

- 情報モラル

- 情報漏えい対策

- 人材開発・教育

- 診断30周年

- スレットインテリジェンス

- すごうで

- セキュリティ

- セキュリティ診断

- セキュリティ診断レポート

- 脆弱性

- 脆弱性管理

- ゼロトラスト

- 対談

- ダイバーシティ

- テレワーク

- データベース

- デジタルアイデンティティ

- 働き方改革

- 標的型攻撃

- プラス・セキュリティ人材

- モバイルアプリ

- ライター紹介

- ラックセキュリティアカデミー

- ランサムウェア

- リモートデスクトップ

- 1on1

- AI

- ASM

- CIS Controls

- CODE BLUE

- CTF

- CYBER GRID JOURNAL

- CYBER GRID VIEW

- DevSecOps

- DX

- EC

- EDR

- FalconNest

- IoT

- IR

- JSOC

- JSOC INSIGHT

- LAC Security Insight

- NDR

- OWASP

- SASE

- Tech Crawling

- XDR

こんにちは。クラウドインテグレーションサービス部の川上です。

今年度より、4つの代表的なパブリッククラウド※を扱う、クラウドインテグレーションサービス部が新設されました。メインで担当するクラウドごとにチームが分かれていますが、その垣根を越えて他のクラウドとの組み合わせによる活用法やメリット、課題について発表する社内向けオンラインイベントを実施しました。

※ AWS/Azure/OCI/Google Cloud(旧GCP)

この記事では、マルチクラウドについて簡単に振り返ったうえで、イベント当日の様子をレポートします。

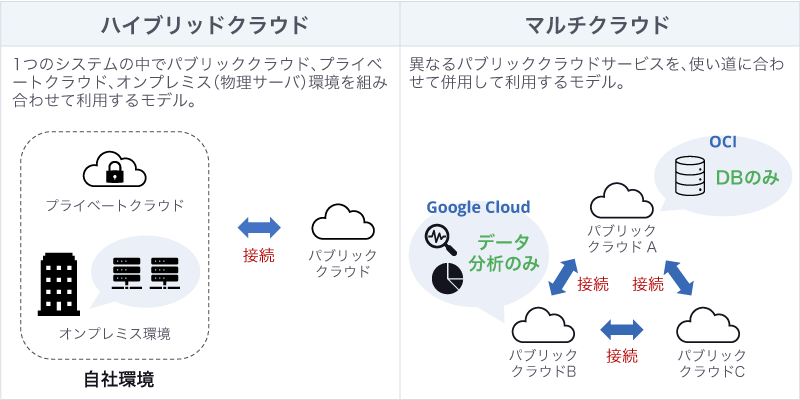

マルチクラウドとは

今では頻繁に耳にするようになったマルチクラウドについて、おさらいをしていきたいと思います。

マルチクラウドとは、異なる複数のパブリッククラウドを組み合わせて、最適な環境を実現するモデルを指します。例えば、異なるベンダーが提供する複数のパブリッククラウドを使い、データ分析はa社、DBはb社、それ以外をc社というように、それぞれのクラウドの長所を組み合わせて独自の最適な環境を構築できます。

主にマルチクラウドのメリットは以下の通りです。

- 要件に合わせて柔軟に機能をカスタマイズできる

- ベンダーロックイン対策になる(ベンダーに依存したシステムにならずに済む)

- リスク分散になる

一方で、マルチクラウドには複数のパブリッククラウドを利用することで生じるデメリットもあります。主なマルチクラウドのデメリットは以下の通りです。

- 運用管理が煩雑になり手間が増える

- コストが余計にかかってしまう可能性がある

マルチクラウドが主流になってきている今、それぞれのパブリッククラウドの長所や短所をおさえておく必要がありますね。

マルチクラウドNight!開催レポート

ここからは、先日開催したマルチクラウドに関する社内向けイベント「マルチクラウドNight!」について、当日の発表内容を紹介していきます。

Google Cloud(旧Google Cloud Platform)チーム

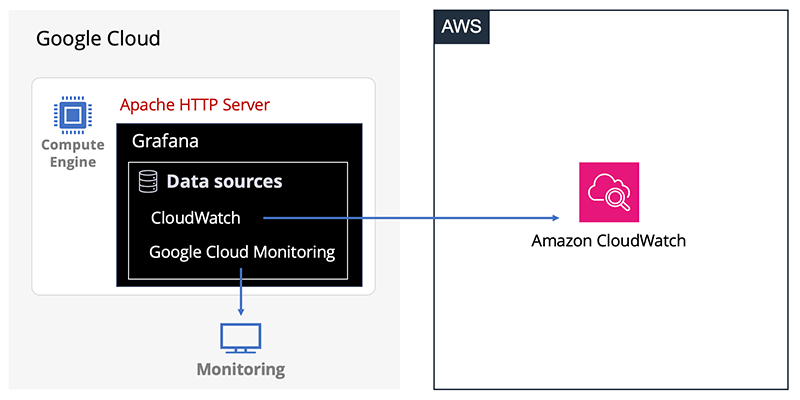

Google Cloudチームは、AWS環境の保守を長く担当している五十嵐 圭が「Grafanaによるマルチクラウドのモニタリング運用」について説明しました。

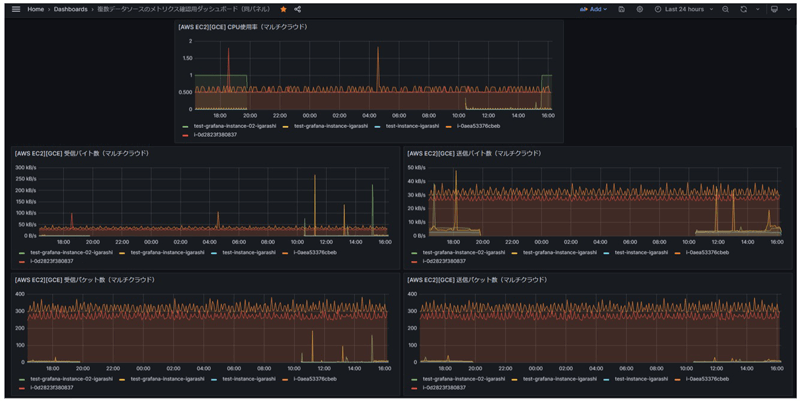

マルチクラウド環境でのモニタリングは、必ず運用のキーポイントとなってきます。今回の検証では、AWSとGoogle Cloudのマルチクラウド環境で、Google Cloudの『GCE(CentOS7.9.2009)』上にApache(2.4)とGrafana(10.1.4)を導入してダッシュボード環境を構築しました。

従来の方法であれば、AWSは「CloudWatch」、Google Cloudは「Cloud Monitoring」でそれぞれモニタリングを行ったり、Zabbixをはじめ今回のGrafanaのように様々なオープンソースソフトウェアで個別にモニタリングを行ったりしているプロジェクトも多いのではないでしょうか。各クラウドのリソースを個別の土俵でモニタリングするよりは、Grafanaのデータソースとしてそれぞれのクラウドのモニタリングツールを指定するだけでいいので、今回のように同じ土俵で一度にモニタリングできたほうが便利な場合も多々あると思います。

また、Grafanaには今回紹介したAWS、Google Cloudだけではなく、AzureやOCIもデータソースとして指定できるようなので、興味があれば試してみてください。

OCI(Oracle Cloud Infrastructure)チーム

OCIチームは、チームを代表して泉澤 恭太郎が発表しました。業務ではOCIチームとAzureチームを取りまとめる役割を担当しています。発表テーマは「OCWで聞いてきたオラクルのマルチクラウド戦略」です。

OCWはラスベガスで開催された「Oracle CloudWorld 2023」というイベントで、総来場者数16,000名以上、日本からは200名以上が参加したようです。最近のオラクル社は特にAzureとの連携を強化しているようで、Azureリージョン内にOCI環境が構築されるサービスが発表されています。

しかし、AWSやGoogle Cloudとの連携については、OCIの「FastConnect」とAWSの「Direct Connect」との間、OCIの「FastConnect」とGoogle Cloudの「Interconnect」との間が共に、2~4ミリ秒のレイテンシーが発生するようで、連携強化の余地が残されています。

※ マルチクラウド・ソリューションとハイブリッド・クラウドの導入 | オラクル | Oracle 日本

今後、他のパブリッククラウドとの連携もAzureと同じぐらい強化され、レイテンシーが短くなってミッションクリティカルのワークロードに耐えうる構成が構築可能になるのかどうかが興味深いです。来年度のOCWは2024年9月に開催されるようなので、そちらもお楽しみに。

AWS(Amazon Web Services)チーム

AWSチームは、吉川 彩陽が発表しました。吉川はAWSの推進チームとしてだけではなく、検証環境の管理やAWS案件に参画するなど、マルチで活躍しています。発表テーマは「マルチクラウドの運用管理」です。

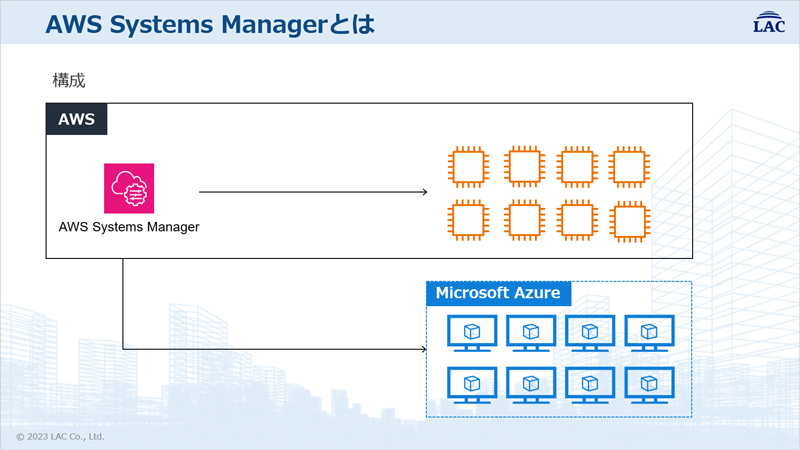

さて、仮想マシンが少数であれば管理するのも容易ですが、多数の仮想マシンやオンプレミス環境を管理しなければいけない場合や、マルチクラウドのように複数のクラウドで構成されている環境を管理しなければいけない場合があります。クラウドごとに別々のツールで管理するのではなく、AWSが提供する「AWS Systems Manager」を利用すれば、"業務の一元化と管理"を実現できるので管理が煩雑にならずに済みます。「AWS Systems Manager」で管理するには、仮想マシンに「SSM Agent」を導入する必要があります。

また、AWSの「AWS Systems Manager」が管理できるものは下記リンクの通りです。

参考:石橋香代子「AWS Systems Manager Overview AWS Black Belt Online Seminar」, Amazon Web Services ブログ(2023年2月)

インベントリの収集、セキュアセッションの開始、パッチの自動化、AWSとAzure両環境で実行されている仮想マシンのパッケージのデプロイなど、一元化されたノード管理ができるようになるので、まだ利用されていないプロジェクトがあれば試してみてはいかがでしょうか。

Azure(Microsoft Azure)チーム

Azureチームの発表者は、Azure環境の維持保守を担当する髙橋 佳奈です。「Azure環境から他クラウドサービスを活用するための製品紹介」について発表しました。

お客様の要望でマルチクラウドを検討する際に、以下のようなメリット・デメリットが出てきます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 顧客の環境やニーズにあわせた最適なクラウドサービスを選択できる | クラウドごとに個別管理が必要になり運用が煩雑化する |

| ベンダー依存によるベンダーロックインが回避できる | クラウド間でセキュリティレベルが統一されていない |

| クラウド全体障害の回避、リスク分散ができる | 障害発生時のサポートや問い合わせ先が統合されていない |

ここで挙げたようなデメリットを回避するために、オンプレミス環境やAWS、Google CloudなどAzure以外のクラウドサービス内のリソースを管理するツールを2つ紹介します。

Defender for Cloud

現在の構成に関するセキュリティの状況を「セキュアスコア」として可視化し、セキュリティ向上のための「推奨事項」を提示します。また、選択した規制コンプライアンスに基づき適合状況を可視化し、脅威が検出された場合にセキュリティアラートを通知する機能もあります。

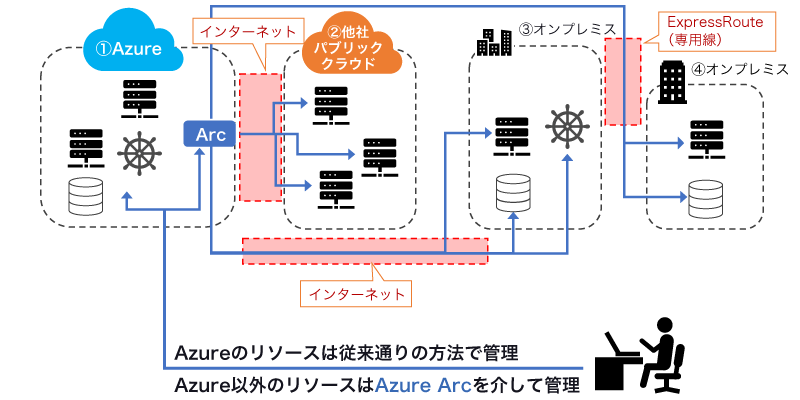

Azure Arc

Azure以外のクラウドサービスのリソースや、オンプレミス環境のリソース「Azure Resource Manager」(Azureのリソース管理機能)で一元的に管理・操作するサービスです。ただし、「Azure Connected Machineエージェント」の導入が必要です。

さいごに

マルチクラウドとは何か、クラウド活用に関する発表について各チームの発表をダイジェストでご紹介しました。イベント当日は、オンサイト・オンライン参加合わせて、約70人が参加しました。別の部門のメンバーも多数参加し、イベント中のみならずイベント後もチャットでの質疑応答が活発に行われていて、新たな気づきを得られた人も多かったのではないでしょうか。

ラックでは、10年単位でクラウドに関わっているメンバーが多数在籍しております。既存環境での困りごとや新規のご相談などございましたら、お気軽にご相談ください。

プロフィール

川上 功介

現場で培ってきた経験や社内の推進活動を通してできた人とのつながりを活かして、現在は営業とSEの間に位置するサービス企画業務を担当しています。社内・社外のイベントレポートや、クラウドに関するナレッジを発信していきます。

タグ

- アーキテクト

- アジャイル開発

- アプリ開発

- インシデントレスポンス

- イベントレポート

- カスタマーストーリー

- カルチャー

- 官民学・業界連携

- 企業市民活動

- クラウド

- クラウドインテグレーション

- クラブ活動

- コーポレート

- 広報・マーケティング

- 攻撃者グループ

- もっと見る +

- 子育て、生活

- サイバー救急センター

- サイバー救急センターレポート

- サイバー攻撃

- サイバー犯罪

- サイバー・グリッド・ジャパン

- サプライチェーンリスク

- システム開発

- 趣味

- 障がい者採用

- 初心者向け

- 白浜シンポジウム

- 情シス向け

- 情報モラル

- 情報漏えい対策

- 人材開発・教育

- 診断30周年

- スレットインテリジェンス

- すごうで

- セキュリティ

- セキュリティ診断

- セキュリティ診断レポート

- 脆弱性

- 脆弱性管理

- ゼロトラスト

- 対談

- ダイバーシティ

- テレワーク

- データベース

- デジタルアイデンティティ

- 働き方改革

- 標的型攻撃

- プラス・セキュリティ人材

- モバイルアプリ

- ライター紹介

- ラックセキュリティアカデミー

- ランサムウェア

- リモートデスクトップ

- 1on1

- AI

- ASM

- CIS Controls

- CODE BLUE

- CTF

- CYBER GRID JOURNAL

- CYBER GRID VIEW

- DevSecOps

- DX

- EC

- EDR

- FalconNest

- IoT

- IR

- JSOC

- JSOC INSIGHT

- LAC Security Insight

- NDR

- OWASP

- SASE

- Tech Crawling

- XDR